Se iba a celebrar con toda la solemnidad y la liturgia de la España caballeresca, el juramento del Gran Consejo Nacional de Falange Española Tradicionalista, en el Real Monasterio de las Huelgas de Burgos, piedra labrada del medioevo, sombre y silencio del más aristocrático convento del mundo (se decía en la edad católica del medioevo que «si el Papa se casara, se casara con la Abadesa de las Huelgas»), allí, entre los restos de antiguas pompas monárquicas, sepulcros, mármoles y leyendas, entre tapices tejidos con siglos de arte y con motivos de ilustres batallas, entre sillerías de ricas maderas que los artesanos y legos labraron con ese primor peculiar de la dulce era de los gremios: allí —bajo el signo de la eterna España— el «caudillo» Franco, como en el romance y la gesta del Cid, iba a tomar juramento a su Consejo, la mano sobre el Evangelio y al pie del Cristo de las Navas.

En la mañana lluviosa de Burgos íbamos llegando a Misa —misa del Espíritu Santo y del coro monjil, tenue y elevado— los invitados, los Embajadores, las jerarquías del Estado y de la Iglesia, los Capitanes de la guerra. Guardias de azul y rojo, banderas, clarines. En el portal del Monasterio yo conversaba con uno y otro amigo mientras llegaban obispos y arzobispos, Generales y Ministros. Había una tertulia de espera. Frío gótico de Burgos, bueno para la conversación y el pensamiento. Entonces entró el Mariscal Pétain con el Embajador de Portugal.

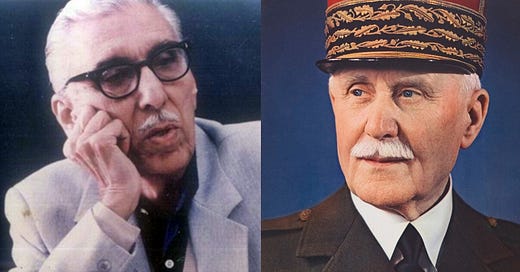

Luego que me lo hubieron presentado pude detenerme en su fisonomía y figura. Contestaba a preguntas sueltas, admiraba el Monasterio, la liturgia del juramento, amaba aquella resurrección para él tan cara, de la Tradición, del Orden y de la Belleza. Pétain estaba en traje de gala. Cargado de las más altas condecoraciones de Europa. Mediano de estatura es, sin embargo, todo un viejo e imponente soldado. Sus canas —plata del tesoro glorioso de Francia— no merecían el masónico aprecio de León Blum y compañía. Estaba en España como Weygand en Siria, por motivos de muy sabia y judía política. Weygand porque debía de preparar un ejército de retaguardia. Pétain porque debía lograr de Franco la preciosa amistad vecina. Se usaba la experiencia militar más valiosa de Francia fuera de Francia. La razón era, simplemente, porque estaban fichados. Para alejarlos se encontraban siempre pretextos, pretextos de peso y gravedad. Aunque Francia ya estuviera en guerra contra Alemania, sus mejores militares debían permanecer fuera. ¡Así velaba la democracia por la sangre del pueblo francés!

Y sucedió que mientras Pétain hablaba, la Guardia de Falange presentó armas. Hacía su entrada, hombre sencillo y férreo, el Embajador de Alemania. El grupo se abrió y en vez de saludos, de fácil etiqueta, un extraño silencio de segundos quedó suspendido en el portal del Convento. Desde la declaratoria de guerra, ambos Embajadores no se habían visto. Pétain había girado sobre sus talones y se había encontrado, manos a la boca con el enemigo. Pero el Embajador alemán, con la sonrisa en los labios, se cuadró militarmente e inmediatamente le tendió la mano. Petain sonrió, saludó con calor y un momento después Alemania hablaba francés comentando el día, la lluvia, el espectáculo, la rosa de los vientos…, todo menos la guerra.

Vi repetirse dos meses después un accidente parecido en El Escorial cuando el entierro de José Antonio Primo de Rivera en la Basílica del más solemne, sobrio y altivo palacio de España.

Hitler había enviado una misión de la juventud nazi con una corona para el Fundador de Falange.

Abiertos en dos filas, cada muchacho alemán enarbolaba una bandera con la cruz gamada, rindiendo honores al Caudillo, Ministros y Embajadores que asistieron al sepelio. Muchachos nórdicos, fieros, puros representantes de esa juventud que hoy se arroja desde sus quince años a la muerte al grito místico de «¡Alemania, toma mi vida!». Y ellos, que bajaban las banderas a golpes unísonos, al paso de cada representante, cuando vieron avanzar al Mariscal Pétain —con toda la gloria del catorce en su ancianidad de soldado— perdieron su aire mecanizado de autómatas y se miraron con una leve interrogación en las pupilas. Pero el Embajador alemán desde su puesto cercano con una inclinación de cabeza salvó el embarazo y las veinte banderas de la cruz gamada, con su inclinación precisa y militar, saludaron al enemigo que también cuadró su brazo ante la roja prestancia de la bandera más temida en el mundo.

Así vi a Pétain. Diplomático porque servía para militar mientras toda la prensa «democrática» de Francia se deshacía en elogios para un tal Gamelin, cuyo mayor prestigio era haber desalojado al «reaccionario» Weygand, y para un tal Pierre Cot que había organizado los «soviets» en la aviación y que hace pocos días unos militares sacaron de su casa y le pegaron cuatro tiros… ¡Así, oh viejo Pétain, velaba tu democracia tan odiada por la sangre de tu querido pueblo francés!